ABOUT

Innovative Learning Awards とは

21世紀の急速な技術革新は、教育のあり方を大きく変えつつあります。従来の学校教育の枠組みを超え、学習者自身が主体となり、学校外のコミュニティやデジタル空間での学びが増えていく時代において、すべての学習者を中心に据えた学習環境のデザインが求められています。

本アワードは、すべての学習者が主体となるデザインの実現を重視し、従来の学校の枠を超えた「超教育」の場を構築することの重要性を評価します。全世代が生涯にわたり学び続ける社会の実現と、教育の未来をリードする新しい学習環境の創造を目的としています。

WINNERS

![]() グランプリ

グランプリ ![]()

探究「シブヤ未来科」

東京都渋谷区

(慶應義塾大学名誉教授)

探究「シブヤ未来科」は、子どもが自ら問いを立て、社会とつながりながら学ぶ探究型プログラムとして極めて先進的です。渋谷区は、公立学校において探究型学習の拡充やICTの積極的活用を進め、子ども主体の学びを実現する先進的な教育改革に取り組んでいます。区長、教育長、教育委員会などの強いリーダーシップがその基盤となっており、公教育におけるモデルケースとして高く評価できます。制度化の先行事例ともなり得る挑戦的な実践は、困難を恐れず変革に挑む姿勢を示しており、まさにグランプリにふさわしい取り組みといえます。

準グランプリ

準グランプリ

AI教材「atama+」

atama plus株式会社

(絵本作家)

AIの急速な発展によって、学習がどのように変化していくのかが気になっています。宿題や試験に頭をかかえて悩む息子の姿をみて、いつも幼き頃のトラウマが蘇ります。大人になっても、子供時代の学習的苦痛を覚えている人は多いのではないでしょうか?苦手意識というのは、学びにおいての最大の壁だと思います。勉強する事=嫌な事になってしまう前に、苦手意識を少しでもなくし、学ぶ意欲を感じる子どもが増えればと思い、未来への希望も込めて選ばせていただきました。atama+が、学ぶ人、教える人の間に歯車のように入り、本来の学ぶ魅力を大いにサポートするものに発展していくことを願います。

Scratch

Mitchel Resnick

(脳科学者)

スクラッチは、子どもたちが想像した世界を自らの手で形にし、他者と分かち合うことを可能にした革新的な学びの場です。単なるプログラミング教育を超え、創造性や協働性を育み、遊びと学びを融合させた点に大きな意義があります。世界 200 カ国以上に広がり、数え切れない子どもたちが互いに刺激し合うその姿は、人類の学びの新しい生態系そのものです。

テクノロジーが人間の可能性を拡張し、未来を切り拓く力となる。その象徴がスクラッチであり、本アワードにふさわしい存在だと強く確信します。

Minerva University

(東京大学大学院 経済学研究科 経済学部教授)

Minerva Universityは、2014年開校であり、世界がコロナ禍に見舞われるずっと以前から、オンライン授業と世界各都市での実地学習という、当時としては極めてユニークな組み合わせで新しい教育のスタイルを切り開いてきた。コロナの経験を経て、日本を含めて世界中でオンラインを活用した教育スタイルが普及してきている今でも、その先進性は色褪せることがない。単に、オンラインを授業に取り入れているというだけではなく、少人数・対話型のライブ授業を行って、批判的思考や問題解決能力、コミュニケーション能力などを徹底的に育成する教育方針をとっている。まさに生成AIが発達し人間に必要な能力とは何か、そのために必要な能力開発とはどのようなものかが問われている今、Minerva Universityのこの教育方針は、より重要性を増しているのではないだろうか。さらには、世界各都市での実地学習、フィールドワークを通じて、世界の課題を肌で感じられること、そして国際的なネットワークを形成できること、これらはMinerva Universityだからこそ提供できる教育価値であろう。

中嶋記念図書館

公立大学法人国際教養大学

(学校法人 北鎌倉女子学園学園長

東京大学名誉教授、工学博士)

大学学部の授業期間は、通常前期15週間、後期15週間の年間30週間である。1年間は約52週間であるから、授業期間以外の22週間は学生の自由時間である。このように自由な時間の多い学生時代に、教える側が期待するのは授業期間中の集中した学びである。課題への挑戦を通じて自己の思考方法を訓練し、確立し、専門分野を身に着けた人材の育成を目指している。その為には1週間168時間の中で60時間程度の学びが必要である。

大学のこのような任務を果たす学びの場として、情報を提供する場と思考を訓練する場が必要である。ビット化されたデジタル情報と共に印字されたアナログ情報の両者を提供し、学生間の集中した対話を可能にする場として、中嶋記念図書館は理想的な空間と時間を提供している。運営上の努力が、優れた人材の育成によって報われることを確信している。

学校法人うつほの杜学園

(俳優、研究者、経営者)

「なぜ?」という子どもたちの小さな声に丁寧に寄り添い、自然の中、木々のぬくもりを感じながら五感を使って学ぶ学習空間や、地域とのつながりの中で展開される探究的な取り組みの数々は、子どもたち一人ひとりの可能性を引き出し、豊かな思考と感性を育んでいると感じました。のびのびと過ごせる教育空間そのものが素晴らしく「私が子どもだったら、ここで学びたかった」と心から思いました。地域と世界をつなぎ、未来へのまなざしを育てる、うつほの杜学園の歩みに心からの敬意を表するとともに、今後のさらなる発展と、子どもたちの輝く未来を応援しています。これからも、益々のご活躍をお祈りしております。どうぞ頑張ってください。

審査員特別賞

審査員特別賞

アカデミアの研究を起点としたエコシステムの実現

東京大学 松尾・岩澤研究室

(株式会社三菱総合研究所 理事長 東京大学 第28代総長)

松尾・岩澤研究室は、AI分野における人材育成と教育の革新に多大な貢献をされてきました。オンライン教育を通じて専門家から初学者まで幅広い層に学びの機会を提供し、国内のAIリテラシー向上とエコシステム形成を牽引しています。高専や大学への普及、産業界への人材輩出など、研究と教育の両面で社会に実効的なインパクトをもたらしました。AI人材不足という社会課題に先頭で挑み続ける姿勢は、国内外のAI教育モデルとして高く評価されます。革新性、実効性、社会的意義を兼ね備えた取り組みに敬意を表し、本賞を贈ります。

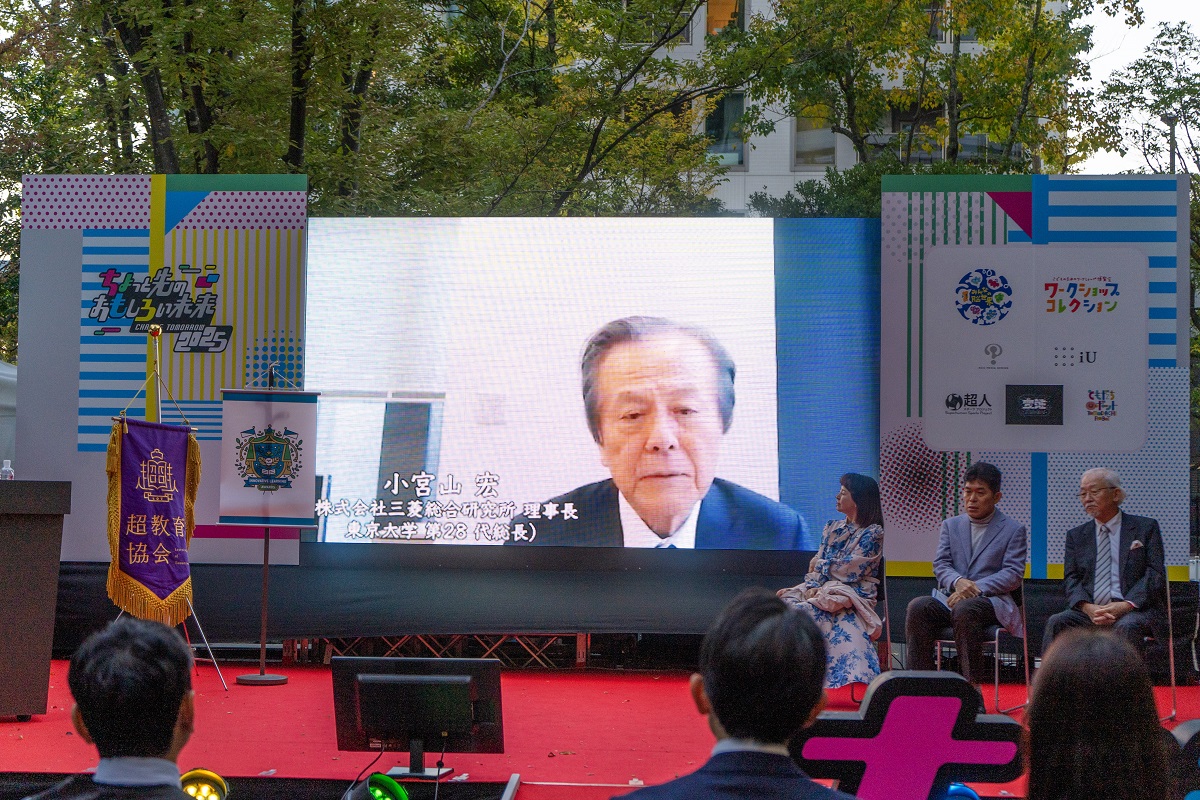

表彰式 2025

日時:2025年11月3日(祝月) 16:00-17:00

場所:東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

(〒105-7590 東京都港区海岸1丁目7−1)

※「ちょっと先のおもしろい未来2025」内で開催

審査員総評

( 50音順・敬称略 )

■ 安西 祐一郎(慶應義塾大学名誉教授)

受賞者の皆さま、そして関係団体の皆さま、このたびはおめでとうございます。

「イノベーティブラーニングアワード」は、まさに時宜にかなった取り組みであり、これからの時代における教育や学びの在り方が大きく変化していく中で、先端的な学びを実践している方々や団体を表彰することは、非常に意義深いことだと感じています。

受賞者の皆さまの取り組みはいずれも特色に富み、内容も大変充実しており、優劣をつけるものではなく、それぞれがすばらしい成果を挙げています。どの取り組みも今後の発展が大いに期待されます。

教育や学びの新しい進め方にはさまざまな形がありますが、特にグランプリを受賞された渋谷区の取り組みは、公教育の現場で革新的な実践を行っている点で、日本の教育を動かす大きな力になるものです。探究学習やICT導入の取り組みは、多くの教育現場に示唆を与えるものであり、今後の発展を大いに期待しています。これまでのご尽力にも心より感謝申し上げます。

学習指導要領の改訂により、2030年以降の10年間は、新しい学びの形を育てていく極めて重要な時期となります。その中で、今回受賞された皆さまの取り組みが広く社会に活かされていくことを心から願っております。

皆さまのさらなるご尽力とご活躍に期待するとともに、改めてお祝い申し上げます。

どうぞこれからも頑張ってください。

■ いとう まい子(俳優、研究者、経営者)

このたびは、皆さま、ご受賞誠におめでとうございます。

私は現在も大学に籍を置き、研究を続けておりますが、これからの教育がもっと変化し、より良い形へと進化していくことを日々願っております。

今回の審査では、どの学校・取り組みも本当に素晴らしく、審査員一同、意見を交わしながら「どう順位をつけたらよいのか」と悩むほど、甲乙つけがたい内容でした。

もし私が子どもだったら「この学校に通ってみたい」「ここで学びたい」と感じるような魅力的な取り組みばかりで、心から感銘を受けました。

これからも皆さまの活動がますます発展し、多くの学びを生み出していくことを期待しております。

■ tupera tupera 亀山 達矢(絵本作家)

私は教育の専門家ではありませんし、特別な知識をたくさん持ち合わせているわけでもありませんが、これまでクリエイティブな活動に携わってきた経験や感性、そして、一人の子どもを育てる親として、今回の審査に純粋な気持ちで関わらせていただきました。

どの取り組みも非常に魅力的で、資料をついついじっくり拝見してしまい、審査員であることを忘れて引き込まれるようなものが多かった印象です。正直、自分が子どもだったらこうした教育を受けたかった、こうした空間で過ごしてみたかった、と羨ましく思う場面もありました。

現代社会において、教育の現場と地域、あるいは、大人たちとの間には、まだまだ厚い壁があると感じています。子どもはすぐに大人になります。子どもは未来そのものです。今回の審査を通して、さまざまなバリエーションの教育が生まれていることを知り、これから教育がどのように広がっていくのか、非常に楽しみになりました。

さまざまな角度から新しいメディアや手法を活用し、未来をより豊かにしていってほしいと心から願っています。

このたびはおめでとうございました。

■ ⼩宮⼭ 宏(株式会社三菱総合研究所 理事長、東京大学 第28代総長)

今、教育のあり方は大きな転換期を迎えており、さまざまな取り組みが行われていることは承知していましたが、今回、このように応募をいただき、表彰を通して皆さまの活動に触れることで、私自身も多くの学びを得ることができました。

今回受賞された取り組みだけでなく、子どもや人の成長を支える新しい試みが世界中で数多く行われていることを、改めて実感しました。その中でも、グランプリや準グランプリに選ばれた取り組みは特に優れており、とりわけ、グランプリを受賞された渋谷区の取り組みには、「公教育の現場が主役となって挑戦している」という点に多くの共感が集まりました。

また、特別賞を受賞された松尾研究室は、AI人材の育成を国内外で推進し、東京大学での講義を公開して誰もが学べる環境を整えるとともに、アジアやアフリカでの人材育成にも取り組まれています。その成果として、育成された人々がスタートアップを立ち上げ、新しい企業やエコシステムを生み出している点も特筆すべきものです。

私自身も、教育システムの新しい形を模索しながら実験を重ねていますが、同じ志を持つ方々が世界中で活動していることを知り、大きな励みとなりました。

改めまして、受賞者の皆さまに心よりお祝い申し上げます。本当におめでとうございます。

■ 茂木 健一郎(脳科学者)

AI時代の教育はどんどん変わっていかなければいけないと思います。

一つ鍵になるのは、探究学習やアクティブラーニングを支えるプラットフォームです。

中でも、今回の受賞作品のスクラッチは、素晴らしいプラットフォームであり、世界中の子どもたちがAI時代にふさわしい学びをしていることは、本当に心強いことだと思います。

このような教育アワードを開催することで、学びが進化し、より深まっていくということは、とても意義のあることだと思います。

それによって、地球環境やエネルギー問題、そして、いかに平和で繁栄した人類社会を維持していくかという課題に、大人も子どもも、世代をこえて共に取り組むきっかけになればと願っています。

「教育は未来である。教育は人間である。そして、教育は、我々みんなの関心事である。」ということを確認できる素晴らしい第一回のプライズになったのではないかと思います。

■ 柳川 範之(東京大学大学院経済学研究科 経済学部教授)

応募された各取り組みが本当に素晴らしく、それぞれが大変価値のあるものだと深く実感いたしました。

教育の領域は非常に幅広く、AIが発達する中で最先端の学びをどのように進めていくかという視点も重要です。一方で、学校に通うことが難しい子どもたちへの教育、さらには大人の学び直しやシニア世代の人材育成なども含めて、すべてが「教育」なのだと感じています。

現代は、多様な取り組みをどのように育んでいくかが問われる時代であり、「教育」という一言では括れない、新しい時代の“超教育”が求められているのだと思います。

そのような中で審査を行うのは非常に難しく、さまざまな視点や取り組みがある中で順位を付けることの難しさを改めて感じました。

受賞された皆さまの取り組みはいずれも素晴らしく、大変価値のあるものです。心よりお祝い申し上げますとともに、今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

また、今回応募されたすべての取り組みも意義深いものであり、このような審査に関わることができたことを大変嬉しく思っております。

■ 柳沢 幸雄(学校法人 北鎌倉女子学園学園長、東京大学名誉教授、工学博士)

私は長年、さまざまな教育の現場で教育に携わってきましたが、今回の応募書類を拝見して、「こんなに素晴らしいアイデアがあるのか」と非常に驚かされました。

多様なアイデアがあり、それらが単なる発想にとどまらず、社会的に実装・実践されていることに深く感銘を受け、審査を通じて私自身も新たな学びを得ることができました。

このアワードが、応募されたさまざまな教育のアイデアや実践を共有するプラットフォームとして、多くの方々に広がっていくことがこれからとても重要だと思います。

そして、グランプリや準グランプリ、特別賞を受賞された取り組みが、さらに横へと広がり、より多くの現場に活かされていくことを大いに期待しています。

第1回を皮切りに、今後このアワードが長く続き、第100回のときにもぜひ審査員として関わらせていただければと思っております。

今後の発展を心より楽しみにしています。

推進体制

主催

共催

協力

後援

イノベーティブラーニングアワード事務局

Email : award <アット> lot.or.jp

※<アット>を@に置き換えてください。